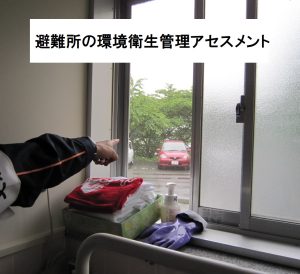

【避難所の衛生対策のポイント】環境衛生管理アセスメント

【避難所の衛生対策のポイント】環境衛生管理アセスメント

①生活環境の整備(ベッド類、暖房、くつ箱等)

②水の衛生(用途別の水質確保)

③空気環境(温度、湿度、CO、CO2、粉じん)

④トイレの衛生

⑤ごみの管理・寝具の管理・ねずみ害虫対策他

⑥活動実績

上の画像をクリックすると、pdfが開きます。

元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。

次のとおり、【避難所の衛生対策のポイント】環境衛生管理アセスメントについて、これまでの被災地での避難所衛生対策活動の経験を基に、保健所・環境衛生監視員の視点でまとめています。

ご活用ください。

【保健所・環境衛生監視員とは】

公衆衛生の最前線で日常業務をおこなっています。

仕事の一例は、次のとおりです。

➀営業施設の許可・衛生監視指導

ホテル、旅館、公衆浴場、理美容室、クリーニング店など

②建築物衛生(ビル衛生検査)、水の衛生

空気環境測定、水の衛生管理、廃棄物管理、ねずみ・虫の対処

③住まいの衛生

ダニ・カビ・結露・化学物質のシックハウス相談

室内ダニアレルゲンの低減相談

ビル衛生検査、旅館・ホテル・公衆浴場等施設の衛生監視指導などで培った知識、能力があり、避難所・避難生活の環境衛生管理アセスメントや衛生環境改善に力を発揮することができます。

(日常業務)施設のトイレ等の衛生面の点検、空気環境測定、水の衛生管理、廃棄物の取扱、虫・ネズミへの対策、寝具のダニ・カビへの対処

↓

(災害時活動)避難所・避難生活の環境衛生管理・空気環境・水の衛生管理など、環境衛生管理アセスメント、衛生環境改善の助言・提案ができます。

1 生活環境の整備(ベッド類、暖房、くつ箱等)

災害時の保健活動推進マニュアル(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)のなかで、私が分担執筆した「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)の抜粋は次のとおりです。

チェックリストとして、ご活用いただけます。

上の画像をクリックすると、pdfが開きます。

東日本大震災の実践例の動画(約9分)があります。

避難所の空気環境を含む環境衛生管理アセスメント、衛生環境改善の助言・提案の方法が解説されています。

>>避難所の環境衛生管理アセスメントは、次の動画(約9分)でわかりやすく説明されています。

東京法規出版 映像チャンネルより

『避難所の衛生対策』中臣昌広(約9分)

【別冊地域保健】『いのちと健康を守る 避難所づくりに活かす18の視点』出版記念ミニシンポジウム~避難所環境の整備は、災害関連死をなくすための最重要課題~

開催日:2018年5月28日

◎生活環境の整備で必要な2点

①避難所に必要な設備、備品等があること

例:ベッド類、仕切り、寝具、暖房器具、温湿度計

掃除用具、くつ箱、ごみ箱、トイレ

②衛生管理上の必要な措置が取られていること

例:トイレの清潔、室内の明るさ

◎長期化するときに用意するもの

①生活者の要望する備品等を記入する掲示板の設置

②避難所の1日のスケジュール表の掲示

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください

2 水の衛生(用途別の水質確保)

-283x300.jpg)

断水が続くとき、供給されるペットボトル水を飲用水として利用するか、給水車により運ばれる水道水を飲用水とします。

100 L程度のポリタンクで給水車の水が保管されるときは、1 日3 回程度、DPD 試薬を用いた遊離残留塩素濃度の測定をして、安全性を確認する必要があります。

DPD試薬は、粉状で、水に加えるとピンク色に発色します。

色の濃淡により、測定器の比色板の色と見比べて、濃度を測ります。

水道水は、通常、消毒に有効な塩素濃度として、蛇口末端で、0.4mg/L程度の遊離残留塩素濃度があります。

ポリタンクの水は、コレラや赤痢などの経口感染症を防ぐために、遊離残留塩素 0.2mg/L以上の濃度を目安にするといいでしょう。

まず、1日の使いはじめの朝に、ポリタンクの残留塩素濃度を確認するのが望ましいでしょう。

水道法に塩素消毒の規定があります。

(水道法施行規則の説明)

給水栓における水が、遊離残留塩素 0.1mg/L 以上保持するように塩素消毒すること。

ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水は、遊離残留塩素 0.2mg/L 以上とする。

井戸水の利用は大地震の場合、水質が変化している可能性もあり確認が必要です。

深さ5~10mの浅井戸は、地盤の変化による泥水の発生、下水管の損壊によるし尿汚染などで水質の変化が大きい可能性があります。

井戸水を飲用に使用の場合、煮沸、塩素剤の添加等が必要になります。

3 空気環境(温度、湿度、CO、CO2、粉じん)

避難所の空気環境の目安は、次のとおりです。

冬の暖房時の室内温度:18~22℃

冬の暖房時の室内湿度:40~50%

冬の暖房時の二酸化炭素濃度

・開放型石油ストーブ・石油ファンヒーター使用時

低体温症予防を優先する場合:2,500~3,000ppm以上で換気

・エアコン・電気ストーブ使用時: 1,500ppm以上で換気

冬の暖房時の一酸化炭素濃度:6 ppm以下

冬の暖房時の浮遊粉じん量:0.15mg/m3以下

※温度・湿度は、東京都の「健康・快適居住環境の指針」を参考にしています。

※一酸化炭素、浮遊粉じん量は、建築物衛生法の空気環境基準を参考にしています。

※二酸化炭素濃度は、建築物衛生法の空気環境基準及び学校環境衛生基準とともに、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』中臣昌広著(一般財団法人日本環境衛生センター)をご監修いただいた、寒冷地防災が専門の日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授のご意見、一戸建ての室内で石油ストーブ1台使用時の二酸化炭素濃度を測定した値を参考にしました。

(二つの空気環境基準)

①建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

・温度 18~28 ℃

・湿度 40~70 %

・二酸化炭素濃度 1,000 ppm 以下

・一酸化炭素濃度 6 ppm 以下

・浮遊粉じん量 0.15 mg/L 以下

②学校環境衛生基準

・温度 18~28 ℃ 望ましい

・湿度 30~80 % 望ましい

・二酸化炭素濃度 1,500 ppm 以下 望ましい

・一酸化炭素濃度 6 ppm 以下

・浮遊粉じん量 0.10 mg/L 以下

4 トイレの衛生

-300x225.jpg)

トイレの衛生のチェック項目は、次のとおりです。

□トイレの窓に網戸が設置されていない

□トイレ内が清潔に保たれていない

□トイレットペーパーが十分に用意されていない

□手洗い場に、石けん、消毒剤などが十分に供給されていない

□最低、午前1 回、午後1 回、夕方1 回の清掃・消毒が実施されていない

□清掃・消毒の実施者、実施方法等の記録がつけられていない

□トイレの清掃当番が決められていない

□トイレに手指消毒等の啓発用ポスターが掲示されていない

5 ごみの管理・寝具の管理・ねずみ害虫対策他

ごみの管理のチェック項目は、次のとおりです。

□し尿ごみの保管が適切でない(蓋つき容器に保管する、屋外軒下にブルーシート等で覆って保管する、土を掘ってブルーシートを張り土壌中に一時保管することが適切)

□蓋つき容器が設置されていない

□ごみの分別や種類が明示されていない

□ごみが容器からあふれている

□ごみ容器が、玄関の脇や廊下などの適切な場所に置かれていない

□ごみ容器にハエ等虫が飛んでいる

□ごみが定期的に収集、処分されていない

寝具の管理のチェック項目は、次のとおりです。

□咳やかゆみなどの有症状者がいる

□室内に、ほこりが落ちている

□布団、マット類がよごれている

□掃除機で定期的な室内清掃をしていない

□布団、マット類の清掃を定期的にしていない

□布団、マット類を定期的に干していない

※ 避難所のアセスメントについて、『災害時・避難所の衛生対策てびき』中臣昌広著・根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター、税込1,500円)P165~P172にチェックリスト一覧表があります。こちらからご覧いただけます。

上の画像をクリックすると、pdfが開きます。

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください

『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。

【ご案内】

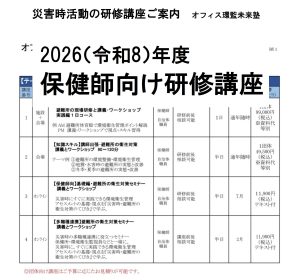

【2025(令和7)年度講座】

2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。

【2026(令和8)年度講座】

2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。

・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。

・課題の解決につながる講座をご用意しています。

・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。

月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。

【活動実績】

(本・図書・出版物)

・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。

・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。

・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。

・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。

・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。

(活動)

被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。

・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)

奥能登豪雨(石川県、珠洲市)

・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)

・2018年、西日本豪雨(倉敷市)

・2016年、熊本地震(熊本市)

・2011年、東日本大震災(気仙沼市)

(調査活動)

・1995年、阪神・淡路大震災

(講師)

・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」

・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」

・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」

・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」

・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」

・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」

・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」

・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」

・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」

・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)

・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」

(学会)

・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」

・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」

・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」

・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」

・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞

・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」

・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞

_page-0001-225x300.jpg)

_page-0002-724x1024.jpg)

_page-0001-691x1024.jpg)