【環監・保健師向け】災害時の飲み水と衛生

【災害時の飲み水と衛生】

1 受水槽とは

2 耐震性貯水槽とは

3 受水槽・耐震性貯水槽の水はいつまで飲めるのか

4 くみ置き水の話(東京都水道局)

5 水道法関係の記述

6 井戸水は飲めるのか

7 専用水道(病院、ホテル等)と井戸水

8 井戸水と地下水汚染

9 環監の視点(安全の裏づけをとる)

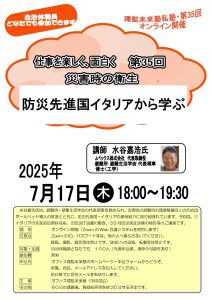

10 研修講座のご案内

元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。

2025(令和7)年10月はじめ、災害時の水問題を調べるかたからご質問がありました。

「災害が起きたとき、貯水槽(受水槽)の水は、いつまで飲めるのですか」

私からお答えした内容が有用と思われますので、ご紹介します。

1 受水槽とは

ビルや病院、学校などの施設では、水道水を貯める水槽(タンク)をもっているところがあります。

水道水が最初に入るタンクを、受水槽と呼んでいます。

受水槽は、貯水槽と言うこともあります。

施設により、屋上のタンクに水を上げてから各末端蛇口まで送る方式を使っています。

屋上のタンクを、高置水槽と呼んでいます。

わかりやすく説明すると、受水槽の大きさにより、水道法では、専用水道、簡易専用水道と分類され、衛生管理の内容が定められています。

自治体により、有効容量10m3 以下の比較的小規模な受水槽は、条例や要綱などで、衛生管理の指導・助言がおこなわれています。

最近では、受水槽給水栓といって、受水槽に非常時専用の蛇口を設けることがあります。

災害時に断水した場合や、水の供給が停止した場合に、受水槽給水栓の使用ができます。

受水槽給水栓の設置や使用等について、注意事項がありますので、地元の自治体に確認するといいでしょう。

2 耐震性貯水槽とは

東大阪市のホームページには、耐震性貯水槽が図で説明されています。

大阪市のホームページはURLをコピーして検索してください。

こちら https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000001900.html

地下に埋められた貯水槽からポンプで水を汲みあげている様子が描かれています。

耐震性貯水槽は、水道管の一部を太くしたもので、通常は水道管の一部として使用され、きれいな水が流れています。

地震などで水道管が損傷した場合、自動的に緊急遮断弁が作動して、貯水槽内の水を飲み水や消火用水として確保できます。

東大阪市では、市内に6カ所に100m3の耐震性貯水槽が設置されています。

3 受水槽・耐震性貯水槽の水はいつまで飲めるのか

東京都水道局が供給する水道水の場合、水道蛇口末端で消毒用の遊離残留塩素濃度 0.3 ~0.4 mg/L程度が維持されています。

したがって、災害が起きたとき、受水槽の水は、同程度の塩素濃度が保たれていると考えられます。

ただし、日常に水の使用量が少ない施設では、受水槽の水が滞留して、塩素濃度が低下していることがあります。

私が保健所・環境衛生監視員として衛生管理を指導してきたのは、地上や地下階の床に設置された、水道水を貯める受水槽です。

私の経験を踏まえて、次のように考えました。

< 受水槽の水が、消毒用の遊離残留塩素濃度 0.3 mg/L程度が維持されていれば、1日後までは飲み水に使用可能だと思います。 >

1日経過以降、飲み水にできるのか。

受水槽の水をいつまで飲めるのかは、消毒用の塩素の存在によります。

毎日、使用開始前に、遊離残留塩素濃度を測定して、必ず遊離残留塩素濃度 0.1 mg/L以上を確認することが大切です。

2時間に1回程度、遊離残留塩素濃度を測定して、記録することをお勧めします。

念のため、災害時には、避難者の安全を考えて、遊離残留塩素濃度 0.2 mg/L以上が確認されたときに、飲み水に使用可能と覚えておくといいと思います。

別ページに、遊離残留塩素濃度の測定法の詳しい説明があります。

水質は、水槽をとりまく環境に影響されます。

特に、温度が高いと、塩素が蒸発しやすい環境になります。

また、水の汚染があると、塩素が消費されて濃度が下がります。

したがって、水の安全には、遊離残留塩素濃度の確認が欠かせないのです。

受水槽には、次のような点検項目があります。

①水槽に日光があたっているか。

②春夏秋冬のいつの季節か。

③地下の機械室など周りの排熱があるか。

④水槽の水に汚れ・異物がないか。

時間経過ごとに、水質に変化があるかもしれません。

定期的な遊離残留塩素濃度の測定が大切です。

災害時の塩素濃度の評価をするため、日常の状態を知っておくことが大切です。

日常に遊離残留塩素濃度を測り、数値を記録しておくといいでしょう。

前述した耐震性貯水槽は、建物躯体を利用して地下階の床下に設けられた受水槽と似かよった環境にあるとして考えてみました。

上記でふれたように、受水槽と同じ考え方でいいのではないかと思います。

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください。

4 くみ置き水の話(東京都水道局)

東京都水道局のホームページには、地震直後に役立つものとして、くみ置きした水を取りあげています。

東京都水道局のホームページはURLをコピーして検索してください。

こちら https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/shinsai/sonae

掲載されている、くみ置く際の主な留意事項は、次のとおりです。

①蓋のできる容器に口元まで一杯に水道水を入れる

くみ置きした水は、雑菌が入らないように、直接、口をつけずにコップなどに注いでから飲みましょう。

②常温で3日間、冷蔵庫では10日間

塩素の消毒効果は、直射日光を避けて常温保存で3日程度、冷蔵庫保存で10日程度、持続します。

5 水道法関係の記述

(水道法施行規則の説明)

給水栓における水が、遊離残留塩素 0.1mg/L 以上保持するように塩素消毒すること。

ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水は、遊離残留塩素 0.2mg/L 以上とする。

6 井戸水は飲めるのか

個人的には、井戸水は、多くの場合、雨水が地表から浸み込んで地層を通過した良質な水だと感じています。

日常や災害時に、私有地内の井戸水を飲むかは、所有者の自己責任の範囲になります。

井戸水の利用は大地震の場合、水質が変化している可能性もあり確認が必要です。

深さ5~10mの浅井戸は、地盤の変化による泥水の発生、下水管の損壊によるし尿汚染などで水質の変化が大きい可能性があります。

井戸水を飲用に使用の場合、煮沸、塩素剤の添加等が必要になります。

なお、水道法の水質基準は、井戸水には適用されません。

あくまで、井戸水が飲めるのかを調べるときは、水道法の水質基準を目安として考えます。

水質基準項目(2025年10月現在、51項目)に適合するかが、目安になります。

ただし、井戸付近の土壌汚染の可能性がある場合、対象物質の存在の有無・数値を水質検査で調べる必要があります。

実際には、通常、個人の井戸では、目安として、比較的安価な料金の10項目程度の水質検査で確認することが多いと思います。

7 専用水道(病院、ホテル等)と井戸水

最近、病院やホテルなどでは、日常とともに災害時の水の確保を考えて、井戸水(地下水)をくみ上げて処理し、飲用水を自前でつくっているところがあります。

一定以上の人への供給、一定以上の給水量などがある施設について、水道法で「専用水道」と呼んでいます。

以前、私が専用水道の許可検査に携わった事例で、設置された浄水装置は、浄水場と同様な、沈殿、ろ過、消毒のほか、紫外線殺菌や高度な膜処理を用いているケースがありました。

専用水道では、給水開始前の原水の水質検査に加えて、毎月1回以上の水質検査、3カ月に1回以上の水質検査などが義務づけられています。

8 井戸水と地下水汚染

有機フッ素化合物(PFAS) が地下水に含まれる問題が注目されています。

2026年(令和8)4月から、有機フッ素化合物のPFOS・PFOAが水質基準項目に入る予定になっています。

以前、金属の洗浄剤やクリーニング溶剤の、パークロルエチレンの地下水汚染が環監の仕事に関係したことがあります。

地域により、汚染された地下水をくみ上げて、曝気装置で、水中のパークロルエチレンを揮発させ、そのあと吸着処理していたところがありました。

地下100mを超えるような深井戸で、土壌汚染の影響を受けることがあります。

日常に、水質検査で井戸水の水質を確認しておくことが大切です。

9 環監の視点(安全の裏づけをとる)

保健所・環境衛生監視員の立場で、災害時に、安全な飲み水として井戸水を「飲んで大丈夫です」と言いきるのは難しいことです。

水道水のように、浄水場で安全を確認した水ではないからです。

どのような場合であっても、飲む水には安全の裏づけが必要です。

なぜ、安全なのか。

水道法水質基準に適合しているからなのか。

水道水が貯められた水槽の場合、汚染や異物の混入がなければ、遊離残留塩素濃度の確認が安全の根拠になります。

安全を裏づける根拠を示せるかが大切だと思います。

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください

『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。

【ご案内】

【2025(令和7)年度講座】

2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。

【2026(令和8)年度講座】

2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。

・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。

・課題の解決につながる講座をご用意しています。

・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。

月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。

【活動実績】

(本・図書・出版物)

・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。

・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。

・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。

・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。

・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。

(活動)

被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。

・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)

奥能登豪雨(石川県、珠洲市)

・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)

・2018年、西日本豪雨(倉敷市)

・2016年、熊本地震(熊本市)

・2011年、東日本大震災(気仙沼市)

(調査活動)

・1995年、阪神・淡路大震災

(講師)

・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」

・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」

・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」

・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」

・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」

・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」

・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」

・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」

・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」

・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」

・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)

・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」

(学会)

・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」

・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」

・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」

・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」

・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞

・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」

・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞