【保健師・環監向け】山林火災と避難所TKB

【山林火災と避難所TKB】

1 T(トイレ)

2 K(キッチン)

3 B(ベッド)

4 環監の視点(温度・湿度計を設置する)

2025(令和7)年3月26日(水)、テレビニュースで、山林火災が愛媛、岡山、宮崎で発生していると報道されました。

多くのかたが、避難所などへ避難していると聞きました。

山林火災で避難されている皆様へお見舞い申しあげます。

元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。

2025(令和7)年3月27日(木)朝日新聞朝刊では、山林火災と避難所に関係する記事がありました。

2月26日に岩手県大船渡市で発生した山林火災では、1,000人以上が避難所生活を過ごしました。

天井があいた約2m四方の防災用テントが並ぶ写真を見ました。

日本赤十字社などから段ボールベッドが届いたものの、テント内に置くと狭くなるため、ほとんど使われなかったそうです。

山林火災のときの避難所・避難生活での衛生対策・感染予防対策について、これまでの被災地での避難所衛生対策活動等の経験を基に、保健所・環境衛生監視員の視点で、ふれたいと思います。

私が会員となっている避難所・避難生活学会では、「TKB48」を合言葉に、避難所のTKB(トイレ・キッチン・ベッド)の48時間以内の環境整備を常識にすることを目指しています。

避難所の二次健康被害ゼロが目標です。

TKBの視点で見ていきましょう。

1 T(トイレ)

テレビニュースでは、送電線に被害があると、大規模停電の可能性があると報道がされていました。

そうした停電が起きなければ、山林火災のときの避難所では、電気、水道、下水道などライフラインが通常どおりに使用可能だと思われます。

トイレは、避難所となっている公共施設や体育館では、常設のトイレがあるでしょう。

「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(令和6年12月改定、内閣府・防災担当)によると、トイレの数の目安は次のとおりです。

災害発生当初:50人あたり1個

避難が長期化するとき:20人あたり1個

女性用と男性用トイレの比率 3:1

男女別、誰でもトイレのそれぞれの割合は、避難者の状況に応じてきめ、過去の災害例をみて女性用の数を多めにするのが実用的だと思います。

避難者数により、トイレの個数を増やすために、避難所で使用されるトイレがあります。

(1)トレーラートイレ・コンテナ型トイレ

能登半島地震被災地で多く見られたのが、トレーラートイレです。

車で運搬して、駐車する形で、使用します。

一例では、4つの個室があります。

プライバシーが保たれ、清潔感があります。

トイレの下部には、水のタンク、排泄物貯留槽が設置され、通常に近い使い方ができます。

コンテナ型トイレは、同様な使われ方で、車で運搬され、現地に設置されます。

トレーラートイレより大型のタイプがあります。

一例では、男女別に区分けされ、男性用には小便器と個室トイレが備わっています。

石油ストーブなど暖房器具を置くスペースがあります。

(2)仮設トイレ

工事現場で見かけるものです。

例として、トイレの下に便槽があり、使用後200cc程度の水を流して、排水します。

通常、便槽は、350~450L程度の容量があります。

最近では、木目の内装を使い、お尻洗いができる便器を置いて、マンションや一戸建てのトイレと変わりない仮設トイレもあります。

(3)電動式(ラップ式)簡易トイレ

夜間には、温度が下がる可能性があり、トイレへの歩行が体の負担になります。

※特に、高齢者が夜間に利用しやすいように、避難スペースに近い屋内の場所に、電動式(ラップ式)簡易トイレを置くことを推奨します。

電動式(ラップ式)簡易トイレは、使用後に凝固剤を入れ、スイッチを押すと、約90秒でビニール袋が熱圧着で閉じられ、下に落ちるしくみです。

汚れが広がりにくいので、衛生面で利点があります。

2 K(キッチン)

2025(令和7)年1月中旬、北海道北見市の日本赤十字北海道大学で開催された「厳冬期災害演習2025」に参加しました。

最低気温マイナス19℃のなか、避難所を想定した体育館に宿泊体験するものでした。

夕食に、キッチンカーで調理された、餃子入りトマト味の野菜スープとご飯を食べました。

温かいスープを口にしたとき、思わず笑みがこぼれました。

温かくおいしい食事は、体を温め、心まで温めてくれたように感じました。

(1)キッチンカー

前記の演習では、大型バスと同じ室内スペースがあるキッチンカーでした。

最近では、麺類、ハンバーガー、弁当などを提供するキッチンカーを、イベント会場やオフィス街で見かけます。

温かい食事の提供ができるキッチンカーは、災害時に大きな力になると思います。

行政によっては、キッチンカーと、災害時の食事提供の協定を結んでいると聞きました。

(2)弁当の提供

能登半島地震被災地では、複数の飲食店が共同で、避難所向けの夕食用弁当をつくっているところがありました。

一見して、プロの料理人がつくる弁当は、メインの肉・魚と総菜とのバランスがとれて、食欲をそそると感じました。

弁当の場合、調理から運搬、避難所での保管に至るまで、食中毒予防の点で、適切な温度管理が必要です。

調理後、できるだけ早い段階で、食品を20℃以下にすることが大切になります。

運搬、避難所での保管も、日のあたらない温度の低い場所に置くことが大切です。

避難所に到着後、できるだけ早く食べるのが望ましいと思います。

3 B(ベッド)

1月下旬、豊橋市保健所で災害時の避難所衛生対策研修会の講師をつとめました。

そのとき、赤外線放射温度計で、段ボールベッド表面とカーペット床の2カ所の温度を測りました。

空調で室内を暖房している状態で、段ボールベッド表面が20℃、カーペット床の表面が18℃でした。

2℃の違いがあったのです。

床の温度が低いのがわかります。

床に直接、寝た場合、冷えた床に体熱が伝導して、熱を奪われます。

体が冷えてしまうのです。

段ボールベッドの使用は、体を冷えからまもることにつながります。

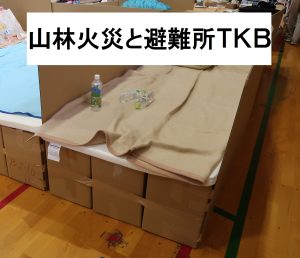

(1)段ボールベッドの一例

縦(幅)194cm × 横(奥行)90cm × 高さ 35cm

(2)段ボールベッドのメリット

①床面からの冷えの防止

高さが約35cmあるので、床面からの冷えを抑えられます。

段ボールは空気層があるので、体からの放熱をうけて温まりやすくなります。

②床面からの埃の吸込の抑止

床から舞い上がる埃の吸い込みを抑えられます。

細菌・ウイルスを含む可能性のある埃を吸い込まないことで、感染症予防にもつながります。

③エコノミークラス症候群の予防

立ち上がり動作を容易にして歩行や運動の機会が増えるので、エコノミークラス症候群の予防につながります。

(3)段ボールの仕切り

3~4月は、朝晩に、気温が下がり、肌寒く感じるときがあるかもしれません。

段ボールベッドとともに、ベッドまわりに高さ約90cm程度の段ボール仕切りで囲うと、保温性が高まり、冷えの予防につながります。

新型コロナやインフルエンザなど呼吸器系の感染症の流行時には、高さ140~150cmの仕切りが有効になります。

就寝時に、気泡緩衝材などで天井をつくると、さらに保温性が高まります。

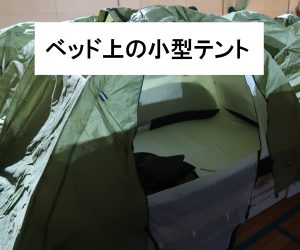

(4)小型テントの使用

前記の厳冬期災害演習では、段ボールベッドの上に1人用小型テントを置きました。

体熱の放射でテント内が温まり、テント内の温度が6℃から12℃まで上昇しました。

気温が下がり寒さを感じる場合、小型テントを使用することで、体への負担を減らすことができます。

(5)段ボールベッドの導入

別ページに、段ボールベッドの説明、導入時の相談連絡先など詳細が書かれています。

4 環監の視点(温度・湿度計を設置する)

避難所・避難所生活の空気環境を正確に把握するため、温度・湿度計の設置があります。

人の感覚の寒い・暑いとは別に、温度・湿度の数値を共有することで、客観的な判断ができます。

状況によって、暖房の使用の判断にいかします。

建築物衛生法の空気環境基準では、温度が18~28℃、湿度が40~70%です。

学校環境衛生基準では、温度18~28℃、湿度30~80%が望ましいとされています。

3~4月頃の室内温度は、20~25℃が目安になるでしょう。

温度・湿度計の設置高さは、75~150cmです。

イスに座ったときの顔の高さくらいになります。

床面に寝ている場合、高さ10cmの位置にも、温度・湿度計を設置して、確認するといいでしょう。

こうした温度・湿度の測定は、一例で、1日2回、午前10時頃、午後2時頃に実施して、記録をするといいでしょう。

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください

災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください

『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。

【ご案内】

【2025(令和7)年度講座】

2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。

・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。

・課題の解決につながる講座をご用意しています。

・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。

月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。

【実績】

(書籍)

・2022年、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。

・2020年、全国保健師長会・作成『災害時の保健活動推進マニュアル』の生活環境衛生対策の分担執筆をしました。

(活動)

・被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。

2011年 東日本大震災、気仙沼市

2016年 熊本地震、熊本市

2018年 西日本豪雨、倉敷市

2019年 令和元年台風19号、長野市、いわき市

2024年 能登半島地震、七尾市、珠洲市

(講師)

・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」の講師をつとめました。

・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」の講師をつとめました。

・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会で、「災害時の避難所の衛生、感染症対策」の講師をつとめました。

・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会で、特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」の講師をつとめました。

・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修で「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)の講師をつとめました。

・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)で、「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」の講師をつとめました。